RUPTURA A LA CASH-CONVERTERS

Por Cecilio Olivero Muñoz

Para vengarme de esta ruptura, de tu desamor

y tu desprecio punzante, de tus desaires,

de tus insultos y tus provocaciones, para vengarme

de la soledad a la cual me has condenado,

para sodomizarte como a una puta,

para contradecirte como a una loca,

para desacreditarte como a una borracha,

para hacerte el corazón añicos,

para jugar con tu verdad cambiante,

para reírme en tu cara de idiota

he venido al Cash-converters más cercano.

He vendido tus regalos embusteros

y tus obsequios secos de cualquier cariño,

tus recuerdos cargados de veneno,

tus oportunismos plagados de doble sentido,

he vendido los regalos de Navidad,

los de San Valentín, los de mis cumpleaños

y nuestros aniversarios que me enllagaban el olvido,

les he dado una patada por cuatro perras.

Cuatro perras que me vendrán bien

para sentirme del todo vengado y cobrado.

He vendido nuestro anillo de prometidos,

tus Cd’s escogidos con cariño,

tus libros regalados por Sant Jordi,

he vendido mis caprichos frente tu nula aprobación,

mientras los vendía, me reía de tu cara de sorpresa,

me reía y gozaba por ello,

me imaginaba ver brillar tus lágrimas en la oscuridad,

carcajeaba de gusto al ver

tus regalos irse de mi dominio de dueño vengado,

veía irse en su derrota lo que me perteneció,

fui dueño de tus momentos de dicha,

de tu felicidad en mi regazo de resplandores,

gozo viéndote llorar por lo que fue tuyo.

Y ahora, precisamente ahora,

precisamente ahora que el dinero me gasté

el que llora soy yo, y solo yo.

Me dieron una mierda por tus objetos vendidos,

me los gasté fugazmente

en drogas y borracheras sin alma,

me los gasté en putas con sumo interés,

interés que tú no tenías. Interés por mi dinero efímero.

Te eché de menos a ti y a tus obsequios.

Siento que ya no te tengo;

que todo lo que tenía tuyo de mí se ha marchado,

me siento vacío.

Quise recuperarlos pero fue tarde ya.

Otro los había comprado

y ahora eran a él a quien pertenecían.

Vengarse de los demás es hacerlo de ti mismo.

A la hoguera los recuerdos

y los huecos sin tu presencia.

Me cago en el amor materialista.

EL AMOR VALE PASTA

Por Cecilio Olivero Muñoz

Amantes a la carta para casados aburridos,

Prostitutas de lujo que prometen la dulzura,

Venta de objetos en cash-converters tras una ruptura,

unos dicen así olvidar, otros solo tratan de eludir la basura,

Sodomía fiada y sweet love con Mastercard,

Agencias Matrimoniales ofrecen rusas a precio de saldo,

El amor por interés ya no se finge de cara a la galería,

Chats hacia el vacío, Nube de Tags calentitos,

Megabytes que pululan otros hemisferios,

Oxigenadas madames y gentlemans de pelo chuzo

se han vuelto empresarios de Tupper-sex a domicilio

y/o seudo-parques temáticos del placer inmediato.

Compañías low-cost se apuntan

a las relaciones humanas. Homosexuales buscan

la seda morada del amor eterno sin previo aviso.

La poesía amorosa se ha edulcorado

como un dime y direte casposo

que gusta a las ancianas aburridas y a las marujas.

Se ha democratizado el corazón latino.

La Banda magnética arrastra el satén por los veladores,

Improvisados regalos para San Valentín

rojos de terco empache, brillantes en su repetición,

se amontonan en la sección de devoluciones.

El Corte Inglés reinventa la semana de ella,

la de él, es otra campaña salvaje ofrecida

a los nuevos peleles del siglo que llaman

al cero-dieciseis para burlarse de la teleoperadora.

Los gigolós existen, los inventó Mercadona,

La industria del amor también existe,

son aquellos socialdemócratas en paro

que imaginan un mundo encoñadísimo.

En los bares sirven la fruta de la pasión,

es visceral, es morbosa, carece de amor propio,

y le late el corazón 24 veces por segundo.

Se ponen de moda exóticos paletos horteras

que van de Adonis engominados

cantando hits de medio pelo por Lloret de Mar,

les hacen la competencia a los italianos de antaño,

si, aquellos, aquellos que nos quitaban las novias.

Bandadas de melómanos incordian a las musas,

les piden incompasivos derechos de autor,

trabajan para la SGAE y son todos cocainómanos.

Plagio de proxenetas negreros y explotadores,

Arcadas dan las princesas contra sus sapos verdes,

En ellas existe la noche solo los fines de semana,

Príncipes rosas musculosos con pajarita y torso desnudo

sirven a cuarentonas un nuevo amor como volcán.

Ahora está de moda el sexo idiota por web cam,

Ahora está de moda que lagartas y lagarteranas

den el coñazo de su vida por un ciber-poema erótico

que provoca jaqueca y sentimiento de culpabilidad.

Puteros que pagan por hablar un rato en la cama,

Viejos verdes que quieren amor solo por un día,

Perritos falderos financiados con un crédito personal

ladran celosos cuando se acercan los novios recién duchados,

Soledad amputada con amplios vacíos al dorso

de las postales,

insatisfacción anudada al hilo de lo nunca visto,

frikis que se conocen al dedillo

lluvias artificiales, meandros y meapilas,

y el aeropuerto escupe turistas de la homosexualidad,

infraestructura demasiado oportunista y cutre.

Fermentados besos entre climas tropicales,

Paquete turístico donde se turnan los escaparates,

Sicodélicos tugurios y bosquimanos del viagra,

Vouayers miran la revolución sexual por los coches

en las áreas de servicio de las autopistas.

Negocio del amor en dosis de principiante,

Absurdo invento con el que nos duermen la moral,

Caricias mágicas, argucias y artimañas,

Florilegio y atadura, cortejo para cretinos,

Seductoras cifras, oropel en los embudos.

Aunque acabes siendo yonqui del amor edulcorado

que vaga las calles

nunca estarás preparado para tanta mentira.

Interés mediocre y primario, germen del capitalismo,

¿Para qué tanto interés y sentimiento de mercadillo?

No hay nadie más sabio que un divorciado.

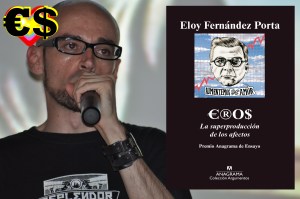

ENTREVISTA AL ENSAYISTA

ELOY FERNÁNDEZ PORTA

Por Cecilio Olivero Muñoz

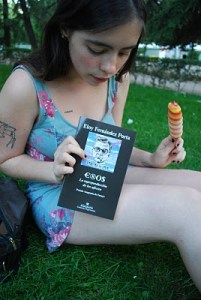

Eloy Fernández Porta es el autor de libros como Afterpop: La literatura de la implosión mediática, Homo Sampler: Tiempo y Consumo en la Era Afterpop y, desde hace bien poco, €®O$: La superproducción de los Afectos, un breve apunte:

Eloy Fernández Porta (Barcelona, 1974), profesor de Nuevos Ámbitos Literarios en la Universitat Pompeu Fabra, colabora en Culturas, en salonKritik y, con Agustín Fernández Mallo, en el dúo de spoken word Afterpop Fernández & Fernández. Ha publicado los libros de relatos Los minutos de la basura (Montesinos, 1997) y Caras B (Debate, 2001), la antología Golpes (DVD, 2004, con Vicente Muñoz Álvarez) y los ensayos Afterpop (Berenice, 2007; Anagrama, 2010) y Homo Sampler (Anagrama, 2008). Afterpop, «el ensayo más rompedor de 2007» (Pablo Muñoz, Barcelona Metrópolis), fue escogido Ensayo del Año por Quimera y seleccionado por Go entre los libros del año. Homo Sampler, saludado como «una escritura que obliga a redefinir lo que entendemos por teoría de la contemporaneidad» (Cristian Palazzi, Càtedra Ethos), fue incluido en la lista de los libros de la década por la revista francesa Fric Frac Club y por la web argentina LDF Lounge.

Hola Eloy,

-Es notable que tienes tablas para hablar en público, pero ¿cómo consigues retener tanto texto sin olvidarte de nada? Suelo reescribir bastante los textos, en parte porque me importa mucho el trabajo sobre el estilo… y en parte porque la primera redacción no se me da bien, jaja. Cuanto más reescribes, más fácil resulta memorizarlo. Además, en el trabajo de revisión el texto siempre se vuelve más rítmico. Por otra parte, en algunos tramos de mis ensayos incluyo recursos más propios de la lírica que de la prosa: frases en octosílabo o en endecasílabo, oraciones bimembres, anáfora, rimas internas, etc. Y, claro, esos recursos son también mnemotécnicos. Retener un fragmento en prosa de dos páginas no resulta mucho más difícil que recordar la letra de una canción. Lo más importante es encontrar un ritmo interno, una cadencia, y dividir el texto entre momentos álgidos (que vienen a ser como el estribillo de la prosa) y fases de transición.

-¿Qué significa el término Afterpop? Cuando lo propuse, creí que significaba una superación del viejo paradigma de la cultura popular de masas por una nueva forma de relación con el material audiovisual y de consumo, que tiene un ámbito subcultural, una potencialidad crítica, una dimensión contrainformativa y una política anti-establishment. Luego, ese término ha sido usado por periodistas literarios, artistas, críticos de música u especialistas en cultura de tendencias, y cada cual le ha dado su propio uso, que no siempre coincide con la intención original. Algunas interpretaciones han puesto el acento en el carácter sofisticado o incluso erudito de la relación del artista contemporáneo con el complejo informativo; otras se han interesado más por el tema del humor y la parodia; otras, por la cuestión estratégica, es decir, el posicionamiento del creador por oposición a los media.

-¿La literatura española está dentro de los parámetros postmodernistas? Un sector de esa literatura sí, desde luego. El posmodernismo es un fenómeno sociopolítico y, sólo en segunda instancia, una corriente artística que representa y cuestiona a la vez ese fenómeno. Hay “artes posmodernas” en España, como las hay en Estados Unidos, en México o en Sudáfrica –Coetzee es un ejemplo muy claro de ello, al menos en sus primeras novelas. Los inicios de la literatura posmoderna española pueden retrotraerse a la literatura experimental de los años setenta: el Juan Goytisolo de Juan sin Tierra, el Luis Goytisolo de las Fábulas o, en poesía, el Pere Gimferrer de La muerte en Beverly Hills y el Leopoldo María Panero de Así se fundó Carnaby Street. Esta primera versión del posmodernismo es más metalingüística, más textualista, más influenciada por el estructuralismo en varios casos; está más centrada en la idea de la literatura como problema, en los vacíos de la lengua, en la oposición entre lengua normativa y delirio. Las versiones siguientes del posmodernismo estarán algo menos centradas en la tradición y más dirigidas a la actualidad; pondrán más el énfasis en los objetos de consumo y el imaginario audiovisual (y en este aspecto la obra de Panero es precursora) y darán lugar a expresiones literarias planteadas como puntos nodales entre distintas manifestaciones creativas: música, arte, cómics, etc.

-¿Cuáles son para ti los parámetros importantes donde debe residir el postmosdernismo tardío? ¿Coincides con Agustín? Bueno, más que parámetros hay corrientes y constantes; creo que en este aspecto Agustín diría algo parecido, considerando la corriente postpoética como una de ellas, una importante. Aquí hay que considerar que hasta los años noventa el mundo literario español estaba dominado por el paradigma filológico. La mayor parte de las personas que tenían el poder (críticos, editores, periodistas culturales) habían estudiado filología, de modo que incluso los autores que procedían de otras áreas –como, por ejemplo, el clásico novelista que ha estudiado Derecho-, cuando accedían al campo literario, recibían una presión constante para formular su experiencia de escritor en términos filologicos: “¿cuáles son tus influencias dentro de la literatura nacional?” “¿cuál es tu canon español?” “¿cómo te relacionas con el realismo?”. Este paradigma sigue existiendo, pero ha sido contrapesado, y en parte contestado, por un segundo paradigma: el que ha presentado la primera generación de autores formados en el Giro Cultural, en la era de la teoría, con un bagaje de conocimientos en teoría literaria, psicoanálisis, arte contemporáneo, políticas de la diferencia, etcétera. Este ha sido el cambio más relevante que se ha dado en términos de sociología literaria en los últimos tiempos. Y este cambio es el traslado a la escena literaria de un fenómeno que ya venía sucediendo en la universidad, en las luchas interdepartamentales y en el reparto de asignaturas, desde finales del siglo pasado… ¡para que luego digan que la academia es una jaula de oro!

-¿Crees que el amor ha mutado debido al capitalismo bestial o a la social-democracia? Diría más bien que el amor, considerado como conjunto de prácticas, actitudes y actos de consumo, es un canal por el que circula la ideología de cada época histórica –que, en nuestro caso, es la socialdemócrata, claro. Esa ideología circula “mejor” por ese canal que por otros, precisamente porque el amor suele ser percibido como un fenómeno ahistórico o transhistórico, que “ha existido siempre”. Yo creo que las formas de subjetividad y de relación actuales no habían existido nunca, porque son el resultado de legislaciones, políticas y economías que no existían en la época precapitalista, ni tan siquiera en el capitalismo temprano. Así que, aunando el romanticismo con el cinismo, diría que, como el amor y con él, también el capital arrasa con todos los valores establecidos y moralidades respetables.

-¿Qué opinas acerca de las injusticias cometidas por los jueces en los procesos de divorcio comunes y habituales? ¿Crees que tu libro tiene algo que decirnos al respecto? Luc Boltanski, a quien cito en varios pasajes de €®O$ a propósito del tema de la ruptura sentimental, sostiene que los procesos de divorcio, al articularse por medio de canales administrativos y legales, no “ponen fin” a la relación sino que la prolongan por otros medios –porque el litigio, con sus dimes y diretes, es también una fase del vínculo, y puede incluso fortalecerlo, como demuestra el caso de Amy Winehouse. Por lo demás, no hay divorcio “justo”: la ruptura es injusta por definición, porque en ella se evalúa la historia de la relación en términos de don y recepción, se echan cuentas, y, como sabemos, las cuentas nunca cuadran.

-¿Cuáles son para ti los cánones literarios que no deberíamos dejar de leer? Hay una parte de la crítica cultural contemporánea que propone refutar el canon, repensarlo en términos micropolíticos, reescribirlo de arriba abajo. Aquí va otra propuesta: trasladar las obras de un canon a otro. ¿Por qué no considerar el 69 Love Songs de los Magnetic Fields, que es una obra canónica dentro de la música pop, como un texto de referencia en la poesía amorosa, o en la poesía moderna in extenso? Otro tanto cabe decir sobre el canon de la novela gráfica. Creo que este tipo de desplazamientos serían muy interesantes y nos darían una perspectiva distinta de cada área creativa.

-Hace poco leí un debate-entrevista que te hicieron en la revista Quimera acerca de la difuminada línea entre baja y alta cultura ¿crees que esto se debe a la democratización debido a internet, las nuevas tecnologías y la Cultura 2.0 o es parte del clasismo cultural que ha vencido sus muros debido a esta sociedad de consumo y la globalización reinante? La “democratización”, aunque parece lo más deseable para todos, siempre es recibida con suspicacia en algunos frentes, porque cuando el saber, el capital simbólico o la información se democratizan, siempre hay alguien que “pierde la exclusiva”, por así decir. Y, en efecto, el uso de los metamedios en internet 2.0, con su difusión viral del conocimiento –y no sólo de los datos- saca a la luz e incluso lleva al primer plano algunas modalidades culturales que hasta la fecha habían permanecido ocultas. Eso es evidente en el caso de las subculturas. Peor me temo que este proceso no contribuye necesariamente a la difusión de los niveles culturales ni al fin del clasismo, sino que más bien reformula esas jerarquías, estableciendo una nueva distinción entre mediatenientes y minusválidos informáticos, entre creadores de tendencias y receptores de data trash, entre gourmets del píxel y lumpenproletarios del twitter. Siento aguarles la fiesta a los blogueros, pero lo cierto es que la red transmite y articula jerarquías de manera más rápida y eficiente que los medios analógicos.

-¿Qué piensas cuando dicen aquello de La Cultura es para todos pero solamente una élite lo sabe? Creo que eso lo decía Dora García a propósito del arte, ¿no? En el terreno de las artes visuales (antes llamadas “artes plásticas) se puede comprobar, más que en otros, cómo la aceptación generalizada –generalizada en ese campo en particular- de discursos alternativos y críticos, como los estudios subalternos, el poscolonialismo o la teoría de género, crea, en cada galería y en cada centro de arte, un pequeño espacio de consenso crítico donde “la utopía se ha realizado”. Es de lamentar que ese espacio suela estar semivacío. Pero ese no es un problema de los creadores ni de las obras, sino de los modos de difusión y presentación de las expos, que deberían ser, creo más agresivos, más confrontacionales y también más combinados con discursos extra-artísticos.

-¿Qué les dirías a todos esos que temen la desaparición del libro debido a la nueva Cultura 2.0? Pues lo mismo que a los que temían la desaparición del cine con la llegada del formato vhs –creo que aquí se ha notado los años que voy teniendo-: que el cambio en el formato traerá consigo cambios en el contenido y en la “filosofía”, pero también reacciones esencialistas. Así que habrá para todos.

-¿Crees que desaparecerá la literatura en letra impresa? Creo que eso lo ha previsto Bill Gates para el 2021… no, en serio, en este aspecto veo que la aparición de las novedades siempre provoca, como efecto secundario, la aparición de corrientes conservadoras que velan por los viejos medios y las buenas costumbres. Esas corrientes también idealizan los medios “obsoletos” y les atribuyen virtudes en las que nadie había reparado. Fíjate, por ejemplo, en las nuevas descripciones del formato libro que surgen cuando se habla de su posible desaparición: ahora resulta que los libros son maravillosos por el olor del papel, que si el tacto de las páginas, que si el placer sublime de acariciar el lomo… De pronto, los libros normales, que no huelen a nada ni suelen tener un tacto particularmente agradable, pasan a ser descritos como si fueran piezas de bibliófilo –y los lectores, como coleccionistas refinados. Esta reinvención del objeto y de su consumidor, que pasan a ser “más añejos y auténticos”, es otro de los procesos, regresivos, generados por el progreso; en los próximos años oiremos cada vez más cosas en esa línea.

-¿En Latino-América presentas tus libros de igual manera que aquí o allí es más convencional y tradicional la cosa? Pues sí, lo hago igual, siempre que sea posible. Hemos hecho sesiones de Afterpop Fernández & Fernández en el Centro Cultural de España de México DF y de Buenos Aires, y también hice una €®O$ Session en Córdoba (Argentina). Muy buen feeling en ambos casos.

-¿Cómo ves allí la cultura literaria? ¿Crees que darán alguna sorpresa más? Bueno, te puedo hablar de los libros que he leído recientemente, en particular de literatura argentina, y que me han interesado, que no son pocos. En el terreno del ensayo-crítica cultural-teoría pop, me gustó Contagiosa paranoia de Rafael Cippolini, y también Furia & clase, de Luis Diego Fernández, dos libros con bastantes puntos en común.

-¿Qué opinas acerca de la Revista Nevando en la Guinea? Me gusta el aspecto de literatura multimedia que tiene, la combinación de poesía, vídeo y demás hierbas. Potente.

Gracias Eloy, esperamos que sigas cosechando éxitos.

Gracias a ti.

septiembre 18, 2010

Categorías: Monográfico . Etiquetas: Cecilio Olivero Muñoz, Eloy Fernández Porta, EROS, monográfico . Autor: nevandoenlaguinea . Comments: 1 comentario

![2214646820_9dfe73c394_m[1]](https://nevandoenlaguinea.com/wp-content/uploads/2010/10/2214646820_9dfe73c394_m1.jpg)

![2654222438_b3e007bacf_m[1]](https://nevandoenlaguinea.com/wp-content/uploads/2010/10/2654222438_b3e007bacf_m1.jpg)

![4549682672_2cd3f9654b_m[1]](https://nevandoenlaguinea.com/wp-content/uploads/2010/10/4549682672_2cd3f9654b_m1.jpg)

![F1000003[1]](https://nevandoenlaguinea.com/wp-content/uploads/2010/10/f10000031.jpg?w=300)

![images[6]](https://nevandoenlaguinea.com/wp-content/uploads/2010/10/images6.jpg)