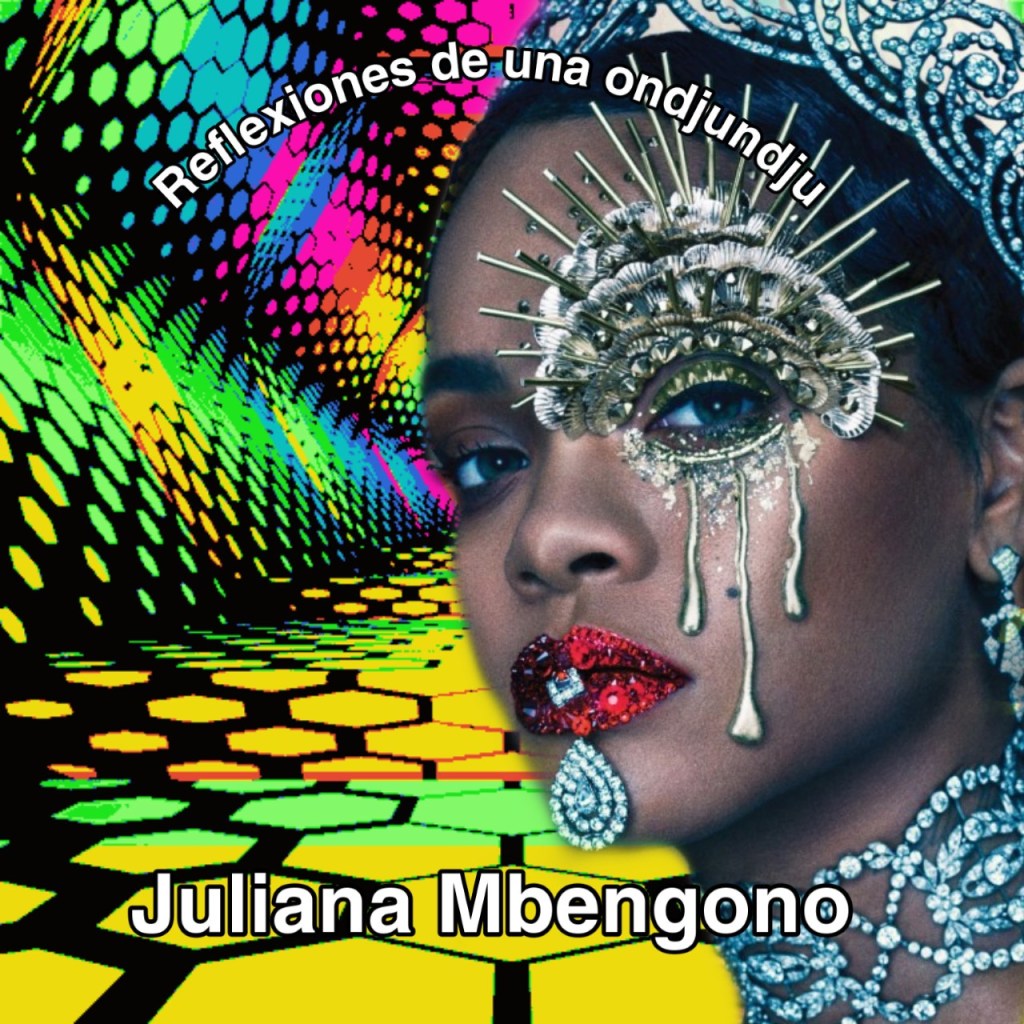

ANNOBÓN ES POESÍA

Me pregunto si es posible hablar de Annobón sin hablar del mar. Me pregunto si existe mejor lengua materna en Guinea Ecuatorial que el fa d´ambo para declamar unos versos.

Los annoboneses que conozco, raras veces escriben sobre su quería Ambo sin hablar del mar o del lago O´pot; y todos, en Guinea Ecuatorial, sabemos que esa pequeña isla está aislada de todos por el mar, que ahí los hombres y los niños se pasan el día pescando en el mar y los vidjiles se construyen a la orilla del mar.

Más que sangre de ballena, como los llaman algunos con la clara intención de ofender, los hombres de Annobón tienen sangre de poesía. Las canciones en fa d´ambo no son tan agradables como un recital de poesía en la misma lengua, ni el mismísimo portugués puede compararse al pidging que se habla en esa isla cuando se trata de declamar. Puede que yo sí haya escuchado declamar a los mejores poetas annoboneses y que los funcionarios de la embajada de Portugal en Guinea Ecuatorial que declamaron mis poesías no tengan idea de cómo se hace.

No me extrañan que los versos de Francisco Ballovera sean tan potentes, ni que Leoncio Marqués y Nánãy-Menemôl Lêdjam tengan varios premios de poesía: son hijos de Annobón.

De todos los poetas annoboneses que he conocido, Nánãy-Menemôl, el autor de Búdjigêl, es mi favorito. Y Búdjigêl es un precioso poemario lleno de gusanos de seda y otros bichos que ahuyentarían a muchos de los pocos lectores ecuatoguineanos que viven en Yupilandia.

Yo soy una cría, un clon, un plagio o una copia de Búdjigêl. Después de releer esa obra que leí por primera vez en 2014, me he dado cuenta de que muchos de mis poemas en “Barro en mis pies”, ya estaban escritos en él con títulos como “La niña del barrio” o “El niño asamsé”; y no me avergüenzo ni me asusto, me enorgullezco de mí misma. Los versos de Nánãy-Menemôl me llegaron hasta el fondo, echaron raíces y germinaron como semillas.

No sabría explicar la sensación que produce leer una obra en la que se habla de ti. Miedo, alegría, vergüenza, orgullo… eso sentí cuando leí la “niña del barrio”, porque yo, de pequeña, fui la niña del barrio, antes de conocer a Nanãy. Y conozco a niños asamsé. No sabía que un buen poeta podía no ser Bécquer, ni que en las calles de Guinea había suficiente belleza para hacer poesía sin hablar de amores no correspondidos.

Otro poeta annobonés es Leoncio Marqués, mi compañero del instituto y de aventuras como Capullos Literarios y Más Letras. Leoncio es de los que me hacen sentir que me queda mucho por aprender cuando les leo. Tenemos casi la misma edad y nos movemos en los mismos entornos, habla igual o peor que yo, pero cuando escribe… cuando escribe habla del dolor y la pena como si Bécquer hablara del amor y la poesía.

Cuando la gente habla de Annobón es muy fácil que piense en el mar y en esa isla aislada a la que el buque nacional visitaba pocas veces al año, donde se habla un pidgin del portugués, de dónde salen los hombres y mujeres del grupo étnico de Guinea Ecuatorial que se sigue marcando la piel con cicatrices para identificarse. Yo también pienso muchas cosas de Annobón, pero, sobre todo, que es de ahí surgen los mejores poetas que tenemos.